Ansia adattiva e patologica: quando l’allarme funziona e quando si inceppa

L’ansia, come ogni sistema di allarme, ha una funzione adattiva fondamentale che ci ha permesso, come specie, di sopravvivere e prosperare.

In determinate circostanze, provare ansia non solo è normale, ma assolutamente vantaggioso.

Come distinguere però quando questo meccanismo opera correttamente e quando invece si trasforma in un problema?

L’ansia adattiva rappresenta una risposta proporzionata a minacce reali o probabili.

Ad esempio quando un esame importante si avvicina, un moderato livello di ansia ci aiuta a

rimanere concentrati,

a studiare con maggiore intensità

e a mobilitare tutte le nostre risorse cognitive.

In questo caso, l’ansia funziona come un potente motivatore che ci spinge a prepararci adeguatamente.

Simili meccanismi si attivano quando dobbiamo

parlare in pubblico,

affrontare una sfida sportiva

o prendere decisioni significative per la nostra vita.

In questi contesti, l’ansia è temporanea, proporzionata alla situazione e, soprattutto, funzionale: ci aiuta piuttosto che ostacolarci.

Analizzare il contesto diventa fondamentale:

se l’ansia compare in risposta a una minaccia concreta e scompare una volta che questa è passata, stiamo osservando un sistema di allarme che funziona correttamente.

Un esempio eloquente è quello dell’automobilista che, percependo un veicolo che sbanda nella sua direzione, sperimenta un’immediata attivazione ansiosa che lo porta a reagire prontamente per evitare l’incidente. Una volta superato il pericolo, l’ansia si attenua gradualmente, lasciando forse solo un comprensibile residuo di tensione.

Ben diversa è la condizione quando l’ansia diventa patologica.

In questo caso, il sistema di allarme inizia a malfunzionare, attivandosi in modo inappropriato o con intensità sproporzionata.

Secondo gli esperti, l’ansia può considerarsi problematica

quando supera una certa soglia di intensità,

quando supera una certa soglia di intensità,

quando persiste anche in assenza di minacce concrete

o quando non è chiaro il motivo per cui si è attivata.

In queste circostanze, anziché aiutarci, l’ansia diventa essa stessa fonte di preoccupazione, innescando un circolo vizioso:

più percepiamo l’ansia,

più ci preoccupiamo,

alimentando ulteriormente il circuito in una spirale che può culminare nella temuta perdita di controllo tipica dell’attacco di panico.

La differenza tra ansia adattiva e patologica si manifesta chiaramente

nella frequenza

e nell’intensità degli episodi.

Nell’ansia patologica esistono episodi frequenti, spesso prolungati e di elevata intensità,

mentre nell’ansia adattiva gli episodi sono occasionali, di durata limitata e di intensità gestibile.

Un altro elemento distintivo riguarda la percezione del pericolo:

nell’ansia adattiva, il timore riguarda una minaccia reale o altamente probabile;

nell’ansia patologica, invece, la persona sperimenta un malessere emotivo di fronte a un danno futuro che è possibile, ma non poi così probabile.

Consideriamo un esempio concreto:

(1) un individuo con ansia adattiva potrebbe sentirsi teso e preoccupato prima di un intervento chirurgico programmato – una reazione comprensibile di fronte a una situazione oggettivamente stressante.

Una volta superata l’operazione con successo, l’ansia diminuisce naturalmente.

(2) Al contrario, una persona con ansia patologica potrebbe sviluppare una preoccupazione costante e invalidante per la propria salute anche in assenza di reali problemi medici, interpretando ogni piccola sensazione corporea come segnale di una malattia grave, sottoponendosi a continui controlli medici e vivendo in uno stato di allerta permanente che compromette significativamente la qualità della vita.

Le manifestazioni fisiche dell’ansia accompagnano entrambe le forme, ma con differenze significative.

Le manifestazioni fisiche dell’ansia accompagnano entrambe le forme, ma con differenze significative.

Nei quadri patologici, i sintomi possono raggiungere un’intensità considerevole:

sensazione di soffocamento,

oppressione o dolore al petto,

vertigini,

tremori intensi,

sudorazione profusa,

tachicardia marcata.

Questi sintomi diventano spesso oggetto di ulteriore preoccupazione

(“Sto avendo un infarto?”, “Sto per svenire?”), amplificando il circolo vizioso dell’ansia.

Fortunatamente, esistono numerose tecniche efficaci per gestire l’ansia quando questa diventa problematica.

Le più semplici da apprendere e utilizzare si basano

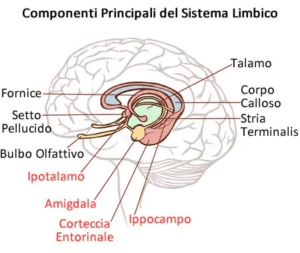

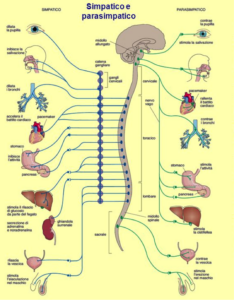

sulla respirazione,

sfruttando il collegamento neurovegetativo che lega il diaframma al centro encefalico responsabile della risposta ansiosa1.

Tecniche di respirazione diaframmatica,

meditazione mindfulness e

training autogeno

possono aiutare a riportare il sistema di allarme a livelli funzionali, interrompendo la spirale dell’ansia prima che raggiunga intensità debilitanti.

L’ANSIA rappresenta uno dei più raffinati sistemi di allarme sviluppati dall’evoluzione umana. In un’ottica psicobiologica ed evoluzionista, questo meccanismo funge da indispensabile segnalatore quando potenziali pericoli entrano nel nostro “spazio di vita”. Come un sofisticato dispositivo di sicurezza, ci informa di minacce imminenti e ci …. continua a leggere

L’ANSIA rappresenta uno dei più raffinati sistemi di allarme sviluppati dall’evoluzione umana. In un’ottica psicobiologica ed evoluzionista, questo meccanismo funge da indispensabile segnalatore quando potenziali pericoli entrano nel nostro “spazio di vita”. Come un sofisticato dispositivo di sicurezza, ci informa di minacce imminenti e ci …. continua a leggere

L’ansia non è un’esclusiva umana, ma rappresenta un antico meccanismo di sopravvivenza condiviso con molte altre specie animali. Paura e ansia giocano un ruolo centrale nella vita dei mammiferi, ma sono presenti anche negli uccelli e probabilmente in molti altri gruppi animali. Si tratta infatti di meccanismi di protezione e difesa ……

L’ansia non è un’esclusiva umana, ma rappresenta un antico meccanismo di sopravvivenza condiviso con molte altre specie animali. Paura e ansia giocano un ruolo centrale nella vita dei mammiferi, ma sono presenti anche negli uccelli e probabilmente in molti altri gruppi animali. Si tratta infatti di meccanismi di protezione e difesa ……

quando supera una certa soglia di intensità,

quando supera una certa soglia di intensità,

Nei disturbi d’ansia

Nei disturbi d’ansia

non solo a gestire meglio le nostre risposte emotive, ma anche a sviluppare una più profonda comprensione delle dinamiche emotive che condividiamo con gli altri esseri viventi, arricchendo la nostra visione del mondo naturale e delle connessioni invisibili che ci uniscono al resto della vita sul pianeta.

non solo a gestire meglio le nostre risposte emotive, ma anche a sviluppare una più profonda comprensione delle dinamiche emotive che condividiamo con gli altri esseri viventi, arricchendo la nostra visione del mondo naturale e delle connessioni invisibili che ci uniscono al resto della vita sul pianeta.