L’ANSIA COME SISTEMA DI ALLARME UMANO: MECCANISMI, FUNZIONI E CONFRONTI

L’ANSIA rappresenta uno dei più raffinati sistemi di allarme sviluppati dall’evoluzione umana. In un’ottica psicobiologica ed evoluzionista, questo meccanismo funge da indispensabile segnalatore quando potenziali pericoli entrano nel nostro “spazio di vita”.

Come un sofisticato dispositivo di sicurezza, ci informa di minacce imminenti e ci invita ad agire per impedirne o  limitarne gli effetti dannosi.

limitarne gli effetti dannosi.

Attraverso segnali come:

l’agitazione psico-motoria,

la difficoltà di concentrazione,

lo stato di preoccupazione

e sintomi fisici quali sudorazione, tremori e tachicardia,

l’ansia ci prepara ad affrontare o evitare situazioni potenzialmente rischiose.

Questo sistema ancestrale ha garantito per millenni la sopravvivenza della nostra specie, ma come ogni meccanismo complesso, può talvolta funzionare in modo imperfetto, trasformandosi da alleato a fonte di malessere.

Meccanismi neurobiologici dell’ansia: il cervello in stato di allerta

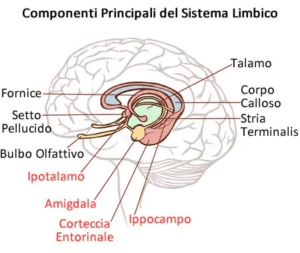

Il nostro cervello ospita un sofisticato circuito dedicato alla gestione delle minacce, in cui diverse strutture comunicano costantemente tra loro per valutare i pericoli e attivare risposte appropriate.

Al centro di questo network si trova l’amigdala, una piccola struttura a forma di mandorla situata nel lobo temporale, che  rappresenta l’autentico epicentro degli eventi coinvolti nella modulazione degli stati d’ansia.

rappresenta l’autentico epicentro degli eventi coinvolti nella modulazione degli stati d’ansia.

Quando percepiamo una potenziale minaccia, le informazioni sensoriali raggiungono prima il talamo, una sorta di centrale di smistamento che le inoltra contemporaneamente verso due direzioni:

l’amigdala

e la corteccia cerebrale.

Questa duplice trasmissione crea due percorsi distinti:

una “via rapida” che consente all’amigdala di innescare una risposta immediata,

una “via lenta” che coinvolge l’analisi corticale più sofisticata.

La via rapida rappresenta un meccanismo evolutivo fondamentale che ci permette di reagire velocemente ai pericoli prima ancora di averne piena consapevolezza cognitiva – è quella che ci fa sobbalzare istintivamente quando intravediamo qualcosa di simile a un serpente nel nostro campo visivo2.

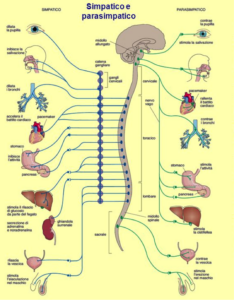

L’amigdala, ricevute queste informazioni, attiva immediatamente il sistema di risposta allo stress, coinvolgendo il sistema nervoso autonomo.

Questo innesca la classica reazione di “combattimento o fuga” (fight or flight):

il battito cardiaco accelera,

la respirazione diventa più rapida,

i muscoli si tendono e

l’organismo si prepara ad affrontare la minaccia o a fuggire.

Contemporaneamente, vengono stimolate ghiandole endocrine che rilasciano ormoni come adrenalina e cortisolo, potenziando ulteriormente questa risposta.

Ma cosa impedisce a questo potente sistema di allarme di attivarsi continuamente in modo inappropriato? Qui entra in gioco la corteccia prefrontale, particolarmente l’area dorsomediale (DMPFC) e la corteccia prefrontale mediale.

Studi di neuroimaging hanno rivelato che queste regioni svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dell’ansia inviando segnali inibitori all’amigdala.

In particolare, la corteccia prefrontale mediale invia informazioni capaci di attenuare le risposte di ansia e paura.

È interessante notare che in persone con disturbo d’ansia generalizzato sono stati osservati volumi maggiori sia dell’amigdala che della corteccia prefrontale dorsomediale, suggerendo alterazioni strutturali in questo delicato equilibrio.

Un esempio concreto di questo complesso meccanismo in azione lo viviamo

“quando ci troviamo di fronte a un colloquio di lavoro importante”.

Non appena riceviamo la convocazione, l’amigdala può iniziare a segnalare un potenziale “pericolo sociale”.

I pensieri di possibile fallimento attivano il circuito dell’ansia: il cuore batte più velocemente, lo stomaco si contrae, le mani potrebbero sudare. Contemporaneamente, la corteccia prefrontale cerca di contestualizzare la situazione, ricordandoci che non siamo in pericolo fisico e che abbiamo le competenze necessarie.

Questo dialogo neurale determina l’intensità della nostra ansia: sufficiente a mantenerci vigili e preparati, ma idealmente non così intensa da compromettere la nostra performance.

Le tecniche di neuroimaging hanno rivelato come questo equilibrio possa alterarsi in condizioni patologiche.

Nei disturbi d’ansia, l’iperattività dell’amigdala si accompagna spesso a una ridotta capacità della corteccia prefrontale di esercitare il suo controllo inibitorio. È come se il sistema di allarme rimanesse bloccato in posizione “on”, generando una risposta ansiosa sproporzionata o persistente anche in assenza di minacce concrete6.

Nei disturbi d’ansia, l’iperattività dell’amigdala si accompagna spesso a una ridotta capacità della corteccia prefrontale di esercitare il suo controllo inibitorio. È come se il sistema di allarme rimanesse bloccato in posizione “on”, generando una risposta ansiosa sproporzionata o persistente anche in assenza di minacce concrete6.

La comprensione di questi meccanismi neurobiologici ha rivoluzionato l’approccio terapeutico ai disturbi d’ansia.

Tecniche come la terapia cognitivo-comportamentale mirano a rafforzare il controllo prefrontale sull’amigdala, insegnando strategie per reinterpretare le situazioni ansiogene.

Parallelamente, interventi farmacologici agiscono modulando i neurotrasmettitori coinvolti in questi circuiti, contribuendo a ristabilire l’equilibrio neurochimico alterato.