Sommario

- Agente infettivo

- Ciclo vitale

- Porta di ingresso e trasmissione

- Distribuzione

- Incubazione

- Sintomi

- Controllo e prevenzione

- Trattamento

- Diagnosi

- Rischi per i viaggiatori

Descrizione

L’Encefalite Giapponese è una infezione virale acuta, trasmessa al’uomo da zanzare del tipo Culex, e rappresenta la prima causa di malattia encefalica, midollare e meningea nei paesi Asiatici ed in particolare in Estremo Oriente. L’infezione virale si diffonde sia nelle aree rurali particolarmente umide ed acquose, per esempio nelle risaie, dove si affollano uccelli di tutti i tipi ma in particolare Aironi a vari tipi di trampolieri; sia in aree abitate da animali da cortile, ed in particolare da maiali, sempre più diffusi in tutta l’Asia orientale, il Sub-continente indiano, ed in particolare in Cina, fino alle Filippine ed al Giappone, al sud est asiatico con tendenza a diffondere nel Borneo ed in parte dell’Oceania (Isole del Pacifico). Villaggi rurali ma anche città dove convivono animali da cortile, ed in particolare maiali con uomini, costituiscono un luogo preferenziale dove il contagio attraverso la puntura di zanzara viene facilitato.

La convivenza tra animali, e tra questi i suini, e l’uomo, caratteristica della cultura orientale, ed in particolare la vita di intere famiglie contadine accanto alla loro fonte di reddito, gli animali, nei sobborghi della maggior parte delle città orientali; ed anche la presenza nei mercati e nelle grandi fiere commerciali di suini vivi, che vengono tenuti in pessime condizioni igieniche, favoriscono la presenza ed il diffondersi di encefaliti suine, e la sempre maggiore diffusione della malattie in altri mammiferi e nell’uomo.

Gli aironi ed altri uccelli migratori funzionano da diffusori importanti della malattia. Così si spiega la diffusione rapida non solo lungo le vie commerciali dei suini, ma anche lungo le tratte migratorie dei grandi uccelli. La diffusione della malattia anche in Australia ed in diverse isole oceaniche, trova una spiegazione in questo tipo di trasmissione.

Non solo quindi le aree rurali ma anche villaggi, cittadine e metropoli non vengono risparmiate dalla diffusione di questa grave malattia, spesso asintomatica, talvolta aggressiva e raramente mortale. Una malattia che non va sottovalutata da chiunque per ragioni di turismo, di lavoro o di studio si rechi nei paesi Asiatici ed anche oceanici.

La malattia è particolarmente frequente ed attiva negli animali, specialmente uccelli e suini, con possibilità di trasmissione all’uomo, durante il periodo monsonico, in particolare nel periodo iniziale di cambio dei venti, di arrivo delle masse di aria caldo umide e di aumento della presenza della zanzara, del tipo Culex, nel terreno. La zanzara è presente nella fase iniziale delle piogge, con una lieve flessione della presenza durante il periodo delle forti piogge e dei cicloni, e con una ripresa della attività alla fine della stagione delle piogge. Dalla fine dei mesi di aprile e maggio fino al mese di novembre inoltrato sono coinvolti nella trasmissione della virosi i paesi asiatici del Nord, con diminuzione del rischio di contagio della malattia nella Malesia, Indonesia e Borneo. Dal mese di Ottobre i rischi di contagio del virus si invertono con una diminuzione della malattia al sud dell’Asia ed una forte ripresa dal Sub continente indiano, l’isola di Sri Lanka, al Myanmar, la Thailandia, Vietnam e Cambogia, ed i paesi del nord dell’Asia. Nella fascia equatoriale, dove il caldo umido, la presenza di zanzare e le ore luce rimangono costanti, la malattia si mantiene presente negli animali ed il rischio di contagio si modifica di poco. Nei paesi con cambiamenti stagionali marcati, il rischio della malattia si lega alla stagione e scompare dal territorio. Quindi esiste una fascia centrale, equatoriale, di rischio costante, una fascia intermedia, tropicale, di rischio periodico, ed una fascia sopra tropicale di rischio sporadico, legato anche alla migrazione degli uccelli ed alla presenza di suini infetti, sempre in presenza della zanzara vettrice.

Agente infettivo

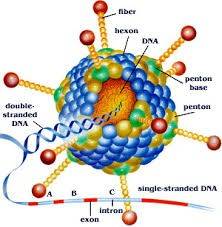

L’Encefalite giapponese è provocata da un virus appartenente al genere Flavivirus, antigenicamente correlato al virus dell’encefalite St. Louis ed a West Nile Virus; a questo genere appartengono anche i virus responsabili della Dengue e della Febbre Gialla.

Il Genoma virale, a singola catena di RNA virale, è avvolto nel capside proteico, L’envelope esterno è formato da proteine, alcune delle quali costituiscono antigeni particolarmente attivi. Queste proteine antigeniche, che flottano all’interno della parete, aiutano l’entrata del virus nelle cellule bersaglio degli organismi:

- il genoma virale, all’interno delle cellule ospiti infettate, codifica e produce diverse proteine non strutturali, NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5;

- la protein NS1 è prodotta come proteina secretoria

- la protein NS3 è una helicasi

- la protein NS5 costituisce la polymerase virale

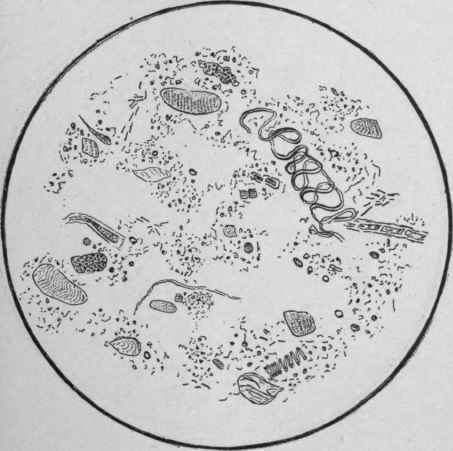

Ciclo vitale

Gli uccelli acquatici e gli uccelli migratori (Aironi, Egrette, varie famiglie di Trampolieri, ma anche i piccioni) costituiscono il principale serbatoio animale per il virus. Le rotte migratorie e gli spostamenti all’interno del continente contribuiscono alla diffusione del virus. Un secondo serbatoio è costituito dai suini la cui presenza e diffusione amplifica enormemente la trasmissione del virus. Le rotte commerciali di questi animali hanno fortemente contribuito alla diffusione della malattia. La sempre maggiore presenza di suini vivi nei mercati delle città di tutto l’oriente costituisce il vero rischio di diffusione nella comunità umana. Molti mammiferi possono ammalare ma costituiscono un fondo cieco, ossia non diffondono la malattia anche tramite contagio con la zanzara. Anche l’uomo è considerato “ospite a fondo cieco” nel ciclo di trasmissione virale.

Le zanzare del genere Culex sfruttano per la deposizione delle uova stagni, canali di irrigazione, risaie; per tale motivo l’infezione da virus dell’encefalite giapponese è frequente nelle zone rurali, ma sono frequenti i casi anche in ambienti urbani, soprattutto se alla periferia delle città esistono colture agricole con condizioni favorevoli allo sviluppo di zanzare e all’interno delle città permangono condizioni favorenti la presenza delle zanzare. Le zanzare rimangono infette per tutta la durata della loro vita, mentre negli animali serbatoio di infezione, uccelli e suini, il virus può persistere da alcuni giorni a qualche mese e poi viene eliminato dalle difese interne.

Porta di ingresso e trasmissione

Il virus dell’encefalite giapponese viene trasmesso all’uomo dalla puntura delle zanzare infette appartenenti al genere Culex. Si tratta di zanzare molto diffuse in tutti gli ambienti dell’Asia, che pungono nelle ore di oscurità e semioscurità; la loro puntura è molto dolorosa. L’encefalite giapponese non si trasmette da animale ad animale, da animale ad uomo o da persona a persona, ma soltanto attraverso il tramite delle zanzare infette. La zanzara costituisce quindi l’unico veicolo di infezione per l’Encefalite Giapponese.

Distribuzione

Il virus “dell’Encefalite Giapponese” è responsabile della più comune forma di encefalite in quasi tutta l’Asia e parte del Pacifico occidentale. Questo virus non è mai stato trasmesso in Africa, in Europa o nelle Americhe. La trasmissione si verifica nelle zone agricole o rurali, spesso associata alla produzione di riso ma sempre più è presente nelle aree urbane per la presenza dei suini e la contemporanea presenza della zanzara. In molti paesi Asiatici infatti queste condizioni ecologiche, che favoriscono la presenza contemporanea dell’animale infetto, serbatoio, e della zanzara vettrice, si verificano in prossimità o all’interno dei centri urbani. Nelle zone temperate dell’Asia, paesi del nord la trasmissione è stagionale, e la malattia umana di solito ha i suoi picchi in estate e in autunno. Nelle regioni subtropicali e tropicali, la trasmissione stagionale varia con le piogge monsoniche e le pratiche di irrigazione e potrebbe prolungarsi per buona parte dell’anno. Nelle aree equatoriali, come già specificato la trasmissione è continua.

Il contagio può avvenire durante un soggiorno anche breve in una area considerata a rischio per la presenza di animali infetti. Ma il rischio di contagio è presente anche durante un passaggio veloce in una area a rischio malattia. Le indicazioni preventive che indicano la vaccinazione a chi risiede sul territorio per più di un mese hanno scarsa validità scientifica. La trasmissione può avvenire anche per un passaggio di pochi minuti in un posto rischioso. E’ evidente che maggiore è il periodo di soggiorno e maggiore è il rischio di contagio e di ammalare. Ma legare la pratica vaccinale al periodo di permanenza è un “non senso” scientifico ed anche pratico.

Nei paesi endemici, l’encefalite giapponese è principalmente una malattia dei bambini. Tuttavia, le infezioni associate ai viaggi possono verificarsi tra persone di qualsiasi età. L’infezione è endemica in una vasta fascia dell’Asia che va dal Pakistan per giungere attraverso l’India E Sri Lanka, al Nepal, il Buthan e il Bangladesh fino alle regioni estremo orientali (Myanmar, Laos, Thailandia, Vietnam, ) al Giappone, alla Corea ed alle Filippina. Coinvolte vaste aree della Cina Centro meridionale fino ed alle estreme regioni orientali della Russia. A sud la Malesia e l’Indonesia, Giacarta, Bali ed il Borneo, anche il Brunei e la Papua Nuova Guinea segnalano sporadici casi.

Casi ed Incubazione

Il periodo di incubazione dell’encefalite giapponese, ovvero il tempo trascorso tra la puntura infettante e la comparsa dei primi sintomi clinici può variare da 5 a 15 giorni. I soggetti contagiati dal virus nella maggior parte dei casi non manifestano sintomi ma producono anticorpi neutralizzanti il virus, capaci di proteggere i soggetti per il resto della vita. Chi manifesta i sintomi, nella maggior parte dei casi supera la malattia senza esiti e con scarsa sofferenza. Una piccola percentuale manifesta sintomi neurologici molto gravi, talvolta mortali. Nel continente asiatico vengono denunciati circa 50.000 casi di encefalite giapponese con esiti gravi. Ogni anno vengono denunciati circa 10.000 morti. L’incidenza dei casi varia dall’1 al 10 per 100.000 abitanti. Il tasso di mortalità varia nei diversi paesi e situazioni dall’1% al 60% e varia anche con l’età. La mortalità pediatrica è particolarmente alta. Nei paesi endemici, l’immunità aumenta con dell’età e per questo motivo la patologia tende a colpire maggiormente i soggetti con età minore di 15 anni. Negli ultimi anni, l’infezione ha coinvolto anche altri Paesi come l’India, il Nepal e lo Sri Lanka; i viaggi internazionali e il commercio di animali potenzialmente infetti potrebbero veicolarla anche in altre aree del mondo. I dati dell’ultimo anno hanno portato i casi a circa 70,000 unità ed il numero di morti ad oltre 20.000. La malattia sembra espandersi in nuove aree e diffondersi nell’uomo.

Sintomi

Come già detto la maggior parte delle infezioni da tale virus è asintomatica; meno dell’1% degli individui infetti manifesta segni clinici. Le forme lievi o pauci sintomatiche sono caratterizzate da cefalea, febbre remittente, forte astenia ingravescente, vomito con tendenza a vomito a getto. I casi peggiorano manifestando rigidità del collo, convulsioni, alterazione dello stato di coscienza, disturbi motori, paralisi spastica. Talvolta, l’encefalite giapponese può presentarsi come una sindrome parkinsoniana o con un quadro clinico simile alla poliomielite.Il coma arriva nelle forme più gravi.

Nelle forme cliniche evidenti la malattia si manifesta con una grave encefalite acuta gravata da un tasso di letalità del 25%. Un segno clinico tipico di encefalite giapponese è rappresentato da una sindrome parkinsoniana conseguenza dell’interessamento extrapiramidale. La progressione di questa sindrome evidenzia un peggioramento della malattia. Fino al 50% di coloro che sopravvivono alla malattia può manifestare sequele neurologiche o psichiatriche significative, anche dopo anni dalla malattia acuta.

Controllo e prevenzione

Oltre che con le misure di protezione personale e di controllo ambientale (controllo della popolazione di zanzare, periodici interventi di disinfestazione, eliminazione, soprattutto in prossimità delle abitazioni, delle raccolte d’acqua che possono essere sfruttate dalle zanzare per la riproduzione, applicazione di zanzariere e altri mezzi protettivi alle finestre delle abitazioni) l’encefalite giapponese può essere prevenuta per mezzo della vaccinazione. A livello individuale, per la prevenzione dell’encefalite giapponese, sono comunque molto utili le misure di protezione personale, che dovranno essere seguite tenendo presenti le abitudini “notturne” delle zanzare Culex.

Si consiglia di:

- indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri e quelli accesi attirano gli insetti), con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la maggior parte del corpo;

- evitare l’uso di profumi (potrebbero attirare gli insetti);

- applicare sulla cute esposta repellenti per insetti a base di N,N-dietil-n-toluamide o di dimetil-ftalato, ripetendo se necessario, ad esempio in caso di sudorazione intensa, l’applicazione ogni 2-3 ore; i repellenti per gli insetti ed insetticidi a base di piretroidi possono essere spruzzati anche direttamente sugli abiti;

- alloggiare preferibilmente in stanze dotate di condizionatore d’aria ovvero, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre, curando che queste siano tenute in ordine e ben chiuse;

- spruzzare insetticidi a base di piretro o di permetrina nelle stanze di soggiorno e nelle stanze da letto, oppure usare diffusori di insetticida (operanti a corrente elettrica o a batterie), che contengano tavolette impregnate con piretroidi (ricordarsi di sostituire le piastrine esaurite) o le serpentine antizanzare al piretro.

La possibilità, soprattutto in bambini piccoli, di effetti indesiderati dei prodotti repellenti per gli insetti, impone alcune precauzioni nel loro uso, ed una scrupolosa attenzione alle indicazioni contenute nei foglietti di accompagnamento.

In particolare:

- il prodotto repellente deve essere applicato soltanto sulle parti scoperte;

- non deve essere inalato o ingerito, o portato a contatto con gli occhi;

- non deve essere applicato su cute irritata o escoriata;

- deve essere evitata l’applicazione di prodotti ad alta concentrazione, in particolar modo per quanto riguarda i bambini;

- le superfici cutanee trattate vanno lavate immediatamente dopo il ritorno in ambienti chiusi o al manifestarsi di sintomi sospetti (prurito, infiammazione), per i quali è opportuno consultare immediatamente un medico.

Trattamento

Non esiste un trattamento antivirale specifico; la terapia consiste nella somministrazione di farmaci di supporto e nella gestione delle complicanze.

Diagnosi

L’infezione da virus dell’encefalite giapponese può essere sospettata in quei pazienti che presentano sintomi neurologici da causa infettiva (es. encefalite, meningite, paralisi flaccida acuta) di recente ritorno o residenti in aree endemiche dell’Asia o del Pacifico Occidentale.

La diagnosi di laboratorio dovrebbe essere basata sulla rilevazione di IgM specifiche tramite test ELISA, che di solito compaiono una settimana dopo l’esordio dei sintomi.

Rischi per i viaggiatori

Il rischio di contrarre l’encefalite giapponese per la maggior parte dei viaggiatori verso l’Asia è estremamente basso ma varia a seconda della stagione, della destinazione, della durata del viaggio e delle attività che verranno svolte durante la permanenza. Negli ultimi 40 anni sono stati riportati meno di 40 casi confermati di encefalite giapponese tra i viaggiatori.

Tuttavia, i viaggiatori che soggiornano per periodi prolungati in aree rurali con focolai attivi di trasmissione hanno probabilmente un rischio paragonabile a quello della popolazione residente sensibile (0,1-2 casi ogni 100.000 persone a settimana). I viaggiatori di breve periodo sono probabilmente a rischio anche loro se ci si espone largamente all’aperto o durante le ore notturne nelle zone rurali, senza escludere le persone che soggiornano in zone turistiche. I viaggiatori a breve termine le cui visite sono limitate ai principali aree urbane sono a rischio molto limitato di contrarre l’encefalite giapponese. Presso l’ambulatorio del CESMET è disponibile Ixiaro, il vaccino che protegge dall’encefalite giapponese.

Nelle aree endemiche dove ci sono pochi casi di persone tra i residenti a causa di vaccinazioni o di immunità naturale, la malattia è spesso mantenuta in un ciclo di leucosi tra gli animali e le zanzare. Per questo motivo, i visitatori sensibili possono essere ancora a rischio di infezione.